L’appareillage pour le soin et le confort

Ces cinquante dernières années ont été marquées par de grandes avancées en matière de technologie et d’aides techniques. On le sait, jusqu’à la fin des années 1980, les personnes en situation de polyhandicap passaient le plus clair de leur temps allongées sur des lits, sans installation spécifique.

Dès le début des années 1970 apparaissent les corsets-sièges en plâtre, favorisant l’installation en fauteuil, et donc les possibilités de déplacement. Dans les années 1980, le plastique remplace le plâtre, diminuant la fragilité des corsetssièges, améliorant le confort et l’esthétique, mais surtout facilitant leur création et leur utilisation.

Dans les années 2000, l’informatisation et le scanner réduisent le temps de moulage des grands appareils et des chaussures orthopédiques. Puis la verticalisation est apparue comme indispensable, conduisant à la mise en place de nouvelles installations telles que, des verticalisateurs et/ou des modes de déambulation comme les flèches.

Les fauteuils roulants ont également énormément évolué, en confort comme en poids. L’apparition de matériaux composites, notamment à base de fibres polyamides, a permis de réduire le poids des fauteuils : ils pesaient plus de 25 kg au XIXe siècle, environ 18 kg dans les années 1970, et moins de 10 kg à partir des années 1990.

Parmi les combats anciens des familles et des associations du secteur médico-social figure la demande pour un meilleur remboursement de ces fauteuils par la Sécurité sociale. La loi de financement de la Sécurité sociale de février 2025 l’a enfin permis.

Toutes ces améliorations techniques apportent du confort et facilitent la participation aux activités et la relation à l’autre. Mais elles ne sont effectives que grâce à un environnement humain, présent et suffisamment attentif — ce à quoi s’attache Cesap en priorité.

4 roues pour plus d’inclusion

Chaque jour, pouvoir se déplacer, aller vers les activités extérieures, vers les consultations pour les soins, est indispensable pour les personnes polyhandicapées. Or, c’est à partir des années 1970 qu’apparaissent les véhicules adaptés aux personnes handicapées (véhicules PMR), qui n’étaient alors ni très confortables, ni très sûrs, ni faciles à manier.En raison du coût important de ces véhicules, ils étaient à l’époque rares au Cesap, comme ailleurs.

Les enfants les plus lourdement handicapés restaient encore souvent à l’intérieur des établissements. Cesap dispose désormais d’une flotte de 192 véhicules. Dans les années 2010, les véhicules adaptés ont beaucoup évolué, notamment en matière d’accessibilité, de confort, de sécurité pour les personnes transportées, ainsi que de praticité et de maniabilité pour les professionnels qui les accompagnent :

- Rampe d’accès puis plates-formes élévatrices électriques

- Marchepieds escamotables, sièges pivotants, barres d’appui, mains courantes

- Systèmes d’attache des fauteuils (crochets à crémaillère, dispositifs à sangles)

- Climatisation et rétroviseurs intérieurs pour surveiller les signaux de crise.

La mobilité de tous est inscrite comme un droit fondamental dans le corpus législatif et réglementaire. Les fauteuils roulants et les autres engins d’aide au déplacement contribuent à rendre effectif ce droit à la mobilité.

Au-delà d’une obligation légale, pour Cesap, la mobilité participe aux valeurs d’’inclusion sociale, inscrites dans le projet associatif. Cette inclusion sociale est évidemment favorisée par l’accès aux structures d’accueil de la petite enfance, à l’école, aux lieux de soins (hôpitaux, cabinets médicaux), aux centres de loisirs, et plus largement à tous les équipements de la cité (culture, loisirs, sports…).

Toujours plus de communication

En termes de communication, et depuis toujours, pour les personnes polyhandicapées, autant l’émetteur que le récepteur sont en “situation de handicap” pour se faire comprendre l’un de l’autre.

Les canaux de communication des personnes polyhandicapées sont multimodaux : cela peut être des gestes, des mimiques du visage, des vocalisations…

La CAA, Communication Alternative et Améliorée, permet de proposer de nombreux outils et stratégies d’aide à la communication.

Ces outils se sont développés au fil des années pour devenir de plus en plus performants et davantage adaptés aux besoins de chacun.

Les nouvelles technologies permettent aujourd’hui à la personne de s’exprimer avec une voix. Bien sûr, il a fallu convaincre de l’intérêt de ces outils pour les personnes polyhandicapées : outre la reconnaissance des capacités de communication des personnes, l’évolution technologique, la baisse des coûts du matériel, la montée en puissance des ordinateurs et la formation, sont en train de favoriser leur adoption.

C’est dans la complémentarité entre les différentes modalités de communication intrinsèques à la personne, sans technologie, avec les aides technologiques moyennes ou hautes technologies, que s’installe une communication multimodale et efficiente, avec les personnes polyhandicapées. Ainsi, chez Cesap, depuis 2018, 21 tablettes à commande oculaire avec synthèse vocale et logiciels, ainsi que 16 tablettes tactiles avec synthèse vocale, ont été achetées et utilisées. Elles viennent compléter l’observation, la vigilance sensible, le regard pluridisciplinaire, le temps consacré à l’écoute par les professionnels, pour multiplier les chances de communication entre tous.

Un séjour pour découvrir le monde

Le droit de voyager, de découvrir de nouveaux paysages, est une aspiration universelle. Malheureusement, les séjours pour les personnes polyhandicapées demandent beaucoup d’efforts et d’organisation — mais pas seulement. Dans les années 1980, certaines batailles ont été gagnées : par exemple, l’invention en 1987 des « joëlettes » a permis de réaliser de grandes promenades, des randonnées, et même des courses autrefois inimaginables.

L’acceptation du handicap visible dans l’espace public a favorisé l’accueil des personnes gravement handicapées dans le milieu ordinaire. Des projets « hors les murs » des institutions sont devenus plus envisageables. Ainsi, paradoxalement, alors qu’il existe aujourd’hui de plus en plus de lieux adaptés, de véhicules PMR, et de nombreux matériels à disposition des personnes, des familles et des équipes, l’organisation de ces séjours reste complexe pour plusieurs raisons :

- Le milieu ordinaire n’est encore que partiellement accessible dans notre pays (hébergements hôteliers, formats modulables des visites…).

- Les échéances fixées par les lois successives (1975 et 2005) ne sont toujours pas pleinement respectées, comme le souligne régulièrement le Défenseur des droits.

Dans l’organisation d’un établissement médico-social, la mise en place d’un séjour nécessite une anticipation logistique et des moyens humains importants. Les nombreuses règles d’organisation, la gestion des risques, la législation du travail peuvent constituer un frein.

Et pourtant, pour les personnes accompagnées comme pour les professionnels ou les citoyens, ces temps « hors du temps » laissent toujours des souvenirs impérissables. Ils permettent des échanges très riches, des découvertes de potentiels, l’émergence de nouvelles compétences et des expériences inédites. Du côté des citoyens, ils offrent une magnifique démonstration que les limites du « possible » peuvent être repoussées, et que toute vie vaut d’être vécue.

Immobilier, de l’asile au lieu de vie

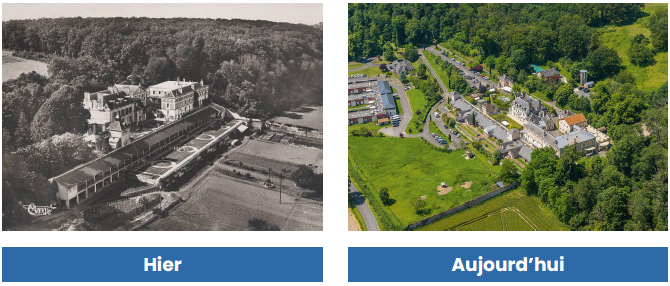

Depuis 1965, l’évolution de l’architecture des établissements est manifeste, tant par leur implantation dans l’environnement que par leurs aspects architecturaux. Dans le domaine immobilier, il existe toujours un décalage, car les projets mettent plusieurs années à voir le jour.

Depuis les années 2000, la demande est de rapprocher les établissements des autres, alors qu’auparavant, on isolait volontiers les structures.

Les établissements offrent aujourd’hui un cadre de vie plus individualisé, s’éloignant du modèle hospitalier, pour se rapprocher autant que possible du modèle de l’habitat individuel.

Par exemple, chez Cesap :

- L’EME La Montagne, précédemment isolée dans les bois, a pu être relocalisée dans la ville de Clermont-de-l’Oise, en 2024

- À l’inverse, le Château de Launay à Reugny, qui devait initialement se rapprocher de Tours, est resté éloigné ; mais la nouvelle MAS, construite en 2022, est parfaitement réalisée et a offert aux adultes accueillis un confort jamais connu auparavant dans nos établissements.

Les personnes polyhandicapées, en raison de leur grande vulnérabilité, sont très sensibles aux facteurs environnementaux et, bien sûr, à l’accessibilité des locaux.

Dans les projets de Cesap, de très nombreux critères sont pris en compte :

- la qualité des cheminements,

- des largeurs de circulation suffisantes pour croiser deux fauteuils roulants,

- limiter les obstacles (cloisons en saillie, surfaces réfléchissantes),

- la qualité de l’éclairage et de l’acoustique,

- les repères tactiles,

- et enfin, pour faciliter l’orientation, des zones clairement identifiées.

L’objectif reste d’évoluer vers un habitat le plus proche possible de celui des personnes ordinaires.